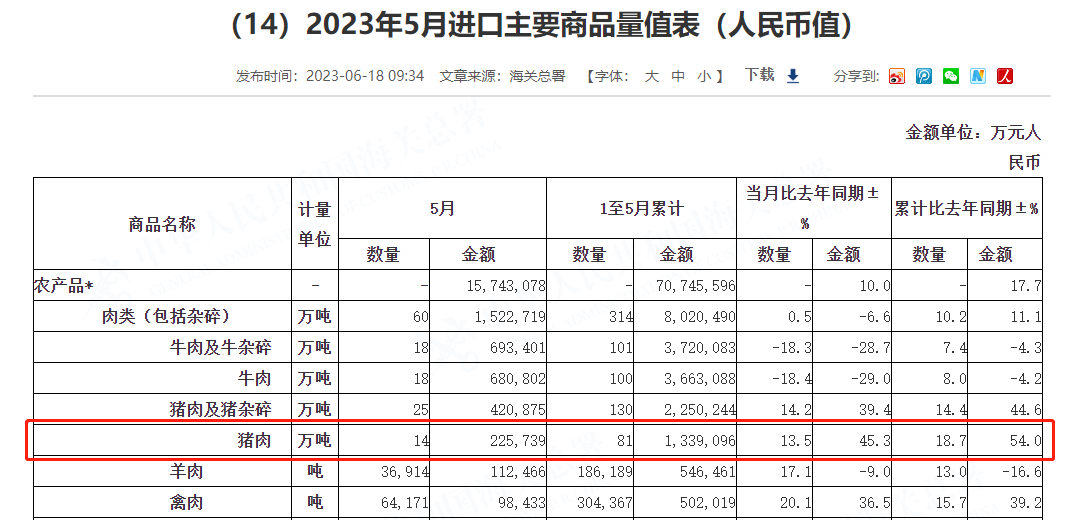

2023年上半年,我國國內豬價持續低迷,這說明國內市場的供應量持續超過需求量。但據海關總署統計的數據顯示,2023年1-5月我國豬肉進口量大幅增加,至5月份豬肉進口同比增長18.7%。

既然國內豬肉量多價低,為什么還要增加豬肉進口?外國豬肉買得多了,會不會影響國內豬價走勢?

根據統計,今年1月至5月,我國豬肉進口量為80.8萬噸,同比增長18.7%。進口金額19.47億美元,同比大幅增長42.7%。進口額增速明顯快于進口量增速,說明進口價格漲了不少。不過就算是這個上漲之后的價格,算下來每斤也只有8.5元人民幣左右,和中國白條豬的價格差不多。比如,根據北京新發地市場統計部經理劉通的介紹,新發地市場白條豬的價格就在每斤8.2元左右。劉通表示:“豬肉價格走勢比較平穩,還是保持低位。白條豬現在批發的平均價格一般就維持在一公斤16.4元左右。”

而同樣對比豬肉,國內豬肉的價格要比進口豬肉一斤8.5元的價格高多了。在遼寧,一家豬肉商戶表示,最近豬肉價格基本穩定在每斤11元到13元。

豬肉進口量增長的同時,國內豬企情況不容樂觀。5月末全國能繁母豬存欄4258萬頭,母豬產能達到滿負荷運營,牧原5月能繁母豬存欄已經創年內新高,達298萬頭。此外,據中國飼料工業信息網數據,生豬養殖全行業虧損已持續數月,今年6月,上市豬企的生豬銷售價格跌至14元/公斤左右,包括牧原股份在內的超過20家上市豬企的短期借款已經超過1000億元。在生豬供應充足、豬價持續走低的情形下,上半年我國豬肉進口量仍然居高不下。

國外豬肉價格便宜是不是豬肉進口量大增的主要原因?

可能并不是。

中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所研究員朱增勇分析,從絕對數值來看,中外豬肉價差好像高達每斤3元以上,但如果考慮到進口豬肉的結構,價差遠沒有這么大。

朱增勇表示:“因為我們進口的豬肉有一部分是號肉類和段體類,像2號、4號分別是前腿肉和后腿肉。有一部分是帶骨類的豬肉,類似于腔骨等主要用于餐飲和加工。那么這部分帶骨類的豬肉相對來說,就屬于低附加值。進口產品里帶骨類豬肉占據較大部分,這部分豬肉相對來說價格比較低。”

總的來看,國內豬肉的價格只是小幅高于美國、歐盟、巴西等國家和地區,原因主要是國內的飼料成本相對較高。朱增勇介紹:“全球的主要生豬生產國中,像美國、巴西有豐富的玉米、豆粕等飼料資源,所以整體生豬的養殖成本偏低。歐盟介于中間。相對于美國、巴西以及歐盟,整體來說我們的成本高于這些生豬產區,飼料成本的剛性差距短時間內很難去填平。”

如果再考慮到稅費和凍豬肉的口感,進口豬肉是否劃算還真不好說,所以這并不是豬肉進口量大增的主要原因。

朱增勇說,一般情況下豬肉進口要提前三個月左右下單,所以進口增量主要來自去年底和今年初。當時受國內豬價反彈影響,貿易商預判今年豬價可能繼續上漲,所以擴大了進口。

事實上,從數據來看,上半年我國豬肉進口量在年消費量中的占比保持著同期平均水平。中國是全球養豬和豬肉消費第一大國,近8年來,全國每年消耗豬肉體量高達5500萬噸,國內豬肉進口量維持在110-200萬噸左右,進口豬肉僅占全年消費量的2%-3.6%。期間僅有2020與2021兩年因國內生豬受非瘟侵襲,不得不加大進口量以彌補需求缺口,豬肉進口量突破記錄,2021年達到371萬噸。據專家預估,2023年全年國內豬肉進口將維持在200萬噸左右,仍將保持正常水平。所以,今年以來的豬肉進口量在歷史同期并不算高,也不足以影響國內豬價走勢。

進入7月,雖受到天氣影響市場消費水平下降,專家預測豬肉價格或將偏強運行。一方面,由于官方收儲持續,豬價底部支撐依然較強,豬價下行空間有限。另一方面,據《上海證券報》報道,6月份中國能繁母豬存欄量環比下降1.68%,養殖端出欄壓力逐步減弱,下半年生豬出欄量或略有減少,市場或處于供小于求的格局。7月底豬價或將擺脫頹勢,市場進入趨勢回升階段。更多肉類行情資訊,浙頭牛將持續為您跟蹤報道。

本文轉載自:央廣網 原文鏈接

客服熱線:

客服熱線: